La mineralità del vino è una metafora.

Articolo tratto da vinopigro.it di Elisabetta Tosi

Sono tempi interessanti, questi, per un filosofo…

C’è chi ha bandito il termine dal suo vocabolario di descrittori del vino, chi invece continua ad usarlo, nella convinzione di venir comunque capito da tutti, e c’è chi non si rassegna alla fumosità del concetto e insiste a ricercarne una spiegazione in qualcos’altro. Sì, parliamo di mineralità del vino, quella strana cosa che sfugge alle canoniche classificazioni di profumi-gusti fruttati/speziati/floreali/terziari eccetera. In breve: quando il vino ci ricorda qualcosa, ma non sappiamo dire con precisione che cosa, scartate tutte le consuete descrizioni, alla fine, di solito, lo si definisce minerale .Per questo, personalmente, non sono così ostile alla parola: in mancanza di meglio, è solo un modo (vago, generico) di chiamare qualcosa che non è né fruttato, né speziato, eccetera).

Non sono solo i comuni mortali e gli addetti ai lavori ad essere incuriositi da questo odore/sapore; anche i Master of Wine lo sono, al punto da tenere un’apposita sessione di studio in proposito e di cui riferiscono nei dettagli le Scimmiette del Vino.

In breve:

- I minerali presenti nelle rocce dei suoli su cui crescono vigne non si trasmettono alle piante. Nè ai loro grappoli. E tantomeno al vino finale. I minerali che servono alla sua sopravvivenza la vite li trae dal suolo, anzi dall’humus;

- Come qualcuno ha già ipotizzato, i minerali in se’ e per se’ non sanno di niente. La selce non ha odore, nè sapore. Ciò che noi etichettiamo come “odore di selce” in realtà potrebbe essere il frutto di un’azione meccanica (lo sfregamento, per dire) che libera nell’aria particelle di zolfo e ferro, che un po’ di odore in effetti ce l’hanno.

- Conclusione: boh? “Qualunque cosa sia la mineralità del vino, non è il gusto dei minerali presenti nella vigna”

Come se ciò non bastasse, quando si parla di mineralità del vino l’accordo, in realtà, è solo apparente. Per gli enologi significa tutto e niente – alcuni di loro, intervistati nel corso di una ricerca, sono arrivati a presentare 17 gruppi di termini, che andavano dal floreale alla polvere da sparo – e i consumatori finali ne hanno un concetto ancor più vago. Alla fine, si è concluso che la mineralità è un concetto che esiste (in quanto viene usato), ma che non gode di una definzione precisa e univoca, perchè i termini usati per descriverla sono troppi e spesso contraddittori.

A questo punto, non c’era altro da fare che mettere in campo l’illuminata conoscenza di un gruppo di Maestri del Vino, ai quali sono stati sottoposti in degustazione cieca 15 vini bianchi, tutti – nell’immaginario collettivo – definibili come “minerali”. Complice – presumiamo – la diversa sensibilità dei partecipanti a quella caratteristica, alla fine nemmeno i MW hanno dato prova di unanime consenso. Dire che un vino è minerale non significa granchè, hanno convenuto alla fine.

Morale? Non è chiaro a che cosa si possa attribuire ciò che noi chiamiamo “mineralità” di un vino, e non è chiaro nemmeno cosa s’intenda, alla fine, per mineralità.

Forse è una metafora (dei nostri tempi confusi). Oppure, come ha insinuato qualcuno, è solo un modo (l’ennesimo) per confondere le idee ai poveri, ignari consumatori…

P.s: forse la miglior definizione di mineralità l’ha data la scienziata del suolo Lydia Bourguignon: “la mineralità è la percezione che ha il palato delle rocce del suolo”, anche se così dicendo s’introduce un nuovo, ulteriore elemento di discussione: il concetto di percezione…

Sì, sono tempi interessanti, per un filosofo.

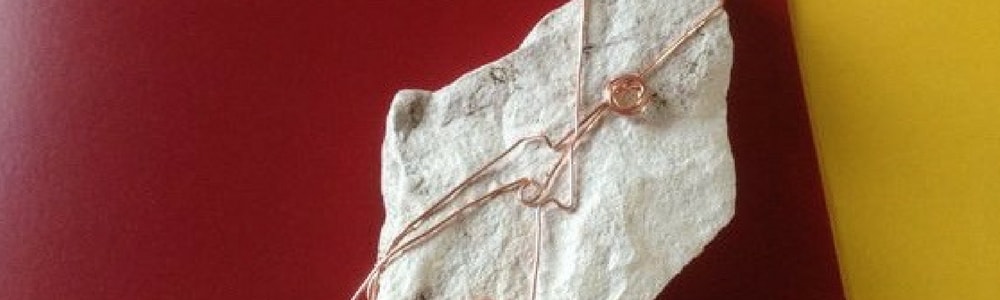

(nella foto, un #crurock di calcare bianco da un cru della Valpolicella)

Immagini by vinopigro.it

Categorie negozio

[wds id=”2″]